治水・利水の制御は時の施政者の責務であり、有史以来さまざまな河川構造物が作られてきました。日本においては、弘法大師が改修工事を行ったとされている満濃池(農業用ため池)、洪水氾濫を防ぐために武田信玄により作られた信玄堤や直江兼継による直江堤などが有名です。近世においては、土木技術の進歩により、発電利用も可能な巨大なダムや河川水の効率的な利用や分流による洪水対策、津波遡上・高潮対策のための水門なども作られています。

現在、1914年竣工の猪苗代湖十六橋水門などコンクリートの材料寿命限界とされている100年を超過しようとしている河川構造物が増えてきているとともに、老朽化が問題となっている構造物も多数存在しています。特に2012年の笹子トンネル天井板落下事故を発端として、インフラに対する構造物点検が全国ベースで実施されております。河川構造物では、ダムにおける長寿命化検討や樋門樋管に対する健全度調査(重要点検箇所台帳の整備)、大規模災害被災調査(想定外の大雨洪水被害への対応検討)などが実施されており、ライフサイクルを見据えたインフラ整備への大きな転換期となっています。

当該技術は、それらのインフラにおける健全度を構造・水理・地質・土質・環境・都市計画等を踏まえた総合的な調査及び工学的判断を行う技術です。現地調査手法として目視点検や打音調査、レーダーによる地下空洞探査、コンクリートコア採取による劣化診断などを実施した上で損傷劣化要因の解析究明や対策工検討を実施します。

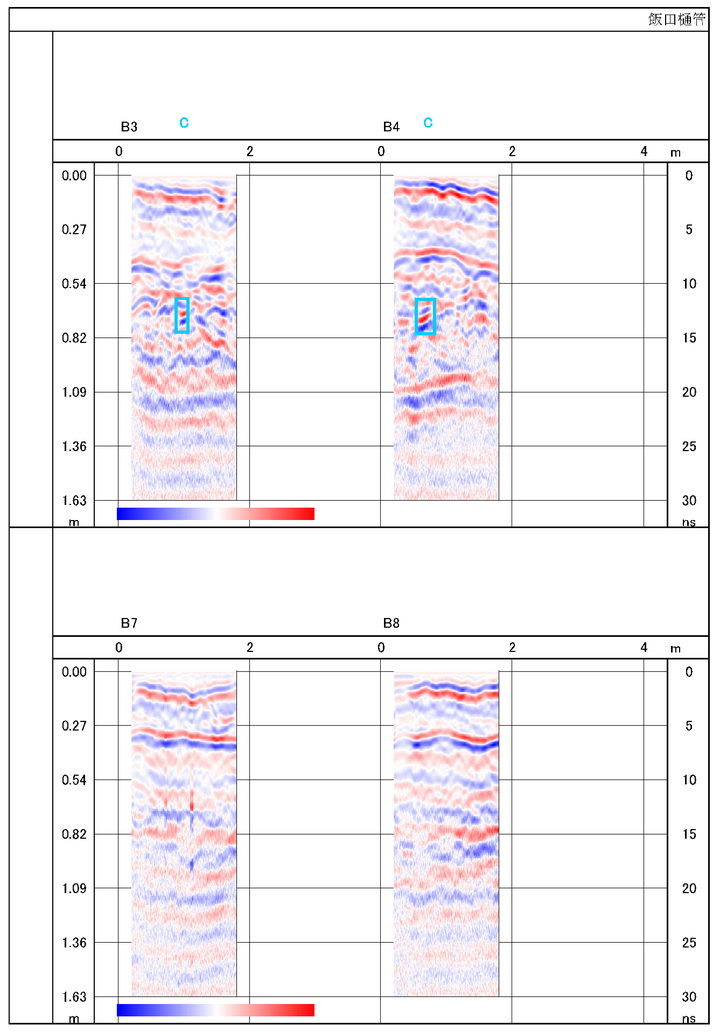

添付写真1の「2011年台風12号による三重県大内山川護岸被災調査」においては、護岸が倒壊した原因は、現地調査により堤防を越流した洪水により護岸背面が洗掘により崩壊したものと判断し対策工法を提案しております。また「雄物川(大納川)既設樋門(大納川第二排水樋管)健全度調査状況」では、既設の樋門構造を調査し(添付写真2)、目視点検によりクラックやコンクリートの劣化状況の判定(ランク付け)やレーダー探査による構造物内部の空洞調査(添付写真3)を実施しました。

格子枠護岸の被災状況

格子枠護岸の被災状況 雄物川(大納川)既設樋門(大納川第二排水樋管)健全度調査状況(吐口部水位観測)

雄物川(大納川)既設樋門(大納川第二排水樋管)健全度調査状況(吐口部水位観測) 雄物川既設樋門(飯田樋管)健全度調査状況(レーダーによる空洞探査状況)

雄物川既設樋門(飯田樋管)健全度調査状況(レーダーによる空洞探査状況) 雄物川既設樋門(飯田樋管)健全度調査状況(画像解析結果(水色の枠内が空洞)

雄物川既設樋門(飯田樋管)健全度調査状況(画像解析結果(水色の枠内が空洞)(2014年12月22日 初稿)